No hay otra forma de comenzar este texto que expresar el hastío que me causa toda la cuestión de la independencia catalana así como tantos otros supuestos debates políticos que se encargan de apuntar al dedo de quien apunta y no al problema, ni mucho menos a sus posibles soluciones. A partir de aquí, ¿qué se puede decir que no se haya dicho ya? El tema ha dado tanto de sí que hay consignas por todas partes, diversas reflexiones aplaudidas según el bando y el silencio, el inmenso silencio, de quienes estamos hartos. Hartos de todos y de todo, de no haber sabido explicar, dialogar, ni mucho menos crear una conciencia política que se alejara de extremismos, claro que es lógico y normal que haya sido así, porque es la forma en que se ganan votos fácilmente. Hoy es domingo 1 de octubre y lo que vemos en las noticias es la violencia y el final, o el principio, de todo un proceso que ha sido vergonzoso. Pero vayamos por partes.

Para empezar, considero que todo el proceso que nos ha llevado hasta aquí ha sido mal desarrollado por todos los bandos, como demuestra la crispación social que hoy contemplamos en los informativos y periódicos, tanto en Cataluña con enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la ciudadanía como en otros lugares de España donde ha habido manifestaciones de los bandos. Seguramente, quienes me leáis querréis que me posicione, que diga si soy independentista o no, o en todo caso, si estoy de acuerdo con el derecho a decidir. Creo sinceramente que ninguno en el modo absoluto en que se han mostrado.

Por una parte, después del fracaso del diálogo o la búsqueda de consenso, ya fuera por el silencio de unos, por la tozudez de los otros, el gobierno central ha tomado la vía legal para detener la situación. Es decir, la negativa del gobierno central a la petición de los independentistas viene motivada por la Constitución española, que, como ya sabemos, expresa el carácter indisoluble de la nación, lo que no permite, por tanto, que una región pueda independizarse. Siguiendo con la cuestión legal actual, para que el gobierno pudiera permitirlo, tendría que plantearse la reforma de la Constitución en el Congreso, aprobarse, realizar un referéndum en toda España y que la población lo aceptase, tras lo cual Cataluña, o el País Vasco, o cualquier otra región, pudiera realizar el referéndum para su independencia. En este sentido, si incluso el Partido Popular lo hubiera aceptado sin más, el Tribunal Constitucional lo podría declarar ilegal, porque a fin de cuentas, para ello existe la división de poderes, para que el poder legislativo no puede saltarse las leyes a su antojo, aunque hayamos tenido en muchas ocasiones la sensación de que lo ha hecho.

Precisamente, otro de los problemas principales con esta negativa del gobierno es toda la connotación negativa que ya llevaba tras de sí el Partido Popular, que tiene en su historial una constante acción represora contra políticas sociales progresistas, como podríamos recordar respecto a las uniones entre homosexuales o contra el aborto. En este sentido, no han sido capaces de buscar una vía intermediaria, sino que han demostrado que su vía preferente es el juzgado y no la política. Es más, si hubieran seguido esa vía de una forma adecuada, una vez que el referéndum catalán ha sido declarado ilegal por el Constitucional, no hubiera sido necesario desplegar toda esa fuerza policial ni buscar más conflictos, sino simplemente hubieran podido no aceptar el resultado de la votación o incluso retirar las urnas o papeletas sin violencia, sin fuerza alguna. No solo porque hemos podido ver daños materiales en centros públicos cuya reparación tendremos que pagar con nuestros impuestos, ni siquiera por el daño a la imagen de España y Cataluña, sino sobre todo por el daño humano, por las imágenes brutales donde no falta la actitud agresiva, el vandalismo ni la sangre.

Por otra parte, tenemos toda la cuestión del valor y la importancia de un referéndum de este calado. Estamos hablando de un proceso que cambiaría radicalmente la idiosincrasia del país y de la comunidad autonómica afectadas, por lo que no puede tomarse a la ligera, como se ha hecho y estamos contemplando: sea cual sea el resultado que el Govern vaya a mostrar, ¿cómo lo podremos creer habiendo visto que no ha existido un control exhaustivo ni un sistema de garantías de que la votación no ha sido manipulada? Porque el mero hecho de que exista una sola duda sobre la votación la invalidaría en una democracia solvente. Como hace poco señalaba Loulogio, si considero que mi papeleta va a tener distinto valor que la de mi vecino, por muy diferentes que sean nuestras posturas, no puedo aceptar la votación si estoy a favor de una democracia justa.

Precisamente, sobre una decisión de esta importancia no creo que se debiera tomar a la ligera. Quisiera aquí desviarnos ligeramente para reflexionar sobre la votación democrática: existen decisiones que cambian la idiosincrasia de un país hasta tal punto que no considero que debiera aceptarse una participación baja. Por poner un ejemplo, si en este referéndum votara un 20% de la población y ganara el sí de la independencia por un 51%, realmente solo se trataría de un poco más de la mitad del 20% de la población, es decir, apenas un 11% de la población tomaría una decisión que afectaría al 89% restante. Se trataría, por tanto, de un acto de irresponsabilidad democrática no solo de los organizadores, sino también de la población. Pero si una mayoría considera que esa votación no tiene validez, es lógico que no voten, por lo que ni siquiera sería un sondeo aceptable.

Sucedería igual con la decisión en torno a la monarquía o la república. Personalmente, es un tema que me resulta indiferente, considero que lo realmente importante en el sistema político es que, siendo democrático, funcione sin corrupción y con políticos que sepan ejercer una labor de liderazgo, concordia social y administración que sirva para el bienestar de la ciudadanía, sin importarme si se llama A o se llama B. Podremos debatir sobre la cuestión económica o ideológica, pero al final, lo relevante es que, sea monarquía o república, funcione bien, porque sabemos que han existido y existen países con repúblicas nefastas y monarquías brillantes o monarquías aborrecibles y repúblicas espléndidas. Obviamente, si se trata de una monarquía, requiero que se trata de una monarquía sin poder, representativa sí, pero sin privilegios excelsos, que no esté por encima de la ley, lo que también me lleva a plantearme una duda: si un político republicano se queja de que el rey no se involucra ni denuncia a otro partido por su comportamiento, ¿no está yendo en contra de su ideología o incluso en contra de la consideración de que en una monarquía parlamentaria y democrática, el rey no puede tomar posición a favor de ningún bando?

Por último en este apartado, debemos ser conscientes de que estas decisiones son rotundas, sí, ¿pero hasta cuánto tiempo? Tras prácticamente cuarenta años de Constitución, no paramos de cuestionarla, valgan los ejemplos del debate sobre la monarquía o sobre la independencia, lo cual es un reflejo comprensible de las distintas ideologías, pero, si la modificamos, si realmente se lleva a cabo un referéndum para cambiar cualquiera de estas cuestiones, pero no sale un resultado favorable al cambio, ¿se reiterará el deseo de cambio tras cinco, diez, quince años? ¿Y si es al revés? Si Cataluña se independiza, ¿pueden volver a votar en quince años para regresar? Si España se convierte en una república, ¿dentro de cuarenta años podría volver a ser una monarquía? Sí, hoy hay muchos políticos a favor de cambios de gran envergadura, pero salvando un gran consenso social, un consenso de amplia mayoría, que me parece hoy por hoy improbable, siempre tendremos grandes grupos insatisfechos, cuyo número variará según la cantidad de problemas que tenga el país. Porque, curiosamente, estas ideas de cambio cobran más fuerza y presencia social cuando las cosas van mal, aunque hayan estado siempre presentes, al ganar a adeptos que consideran que este tipo de cambios van a modificar lo que sucede en sus vidas. Hoy discutimos sobre la independencia catalana, ignorando la situación de la sanidad y la educación, del paro, de la pobreza cada vez mayor, de los problemas que podrían solucionarse si se pusiera empeño en ello y no en seguir gritándonos y tú más.

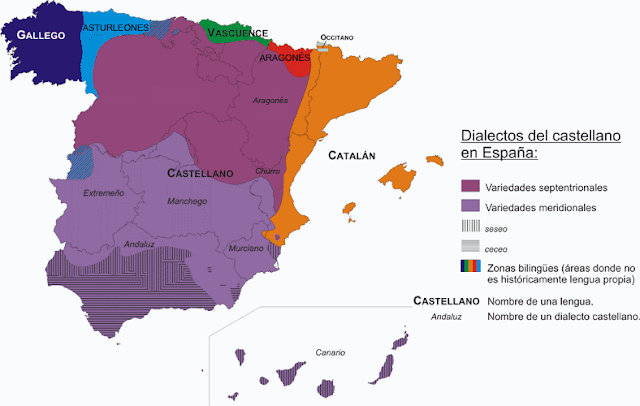

Y sí, me podríais rebatir que estas cuestiones son muy relevantes, que no podemos esperar a tenerlo todo solucionado para debatirlo, o que incluso cuando esté todo solucionado, el debate se diluiría demasiado como para tener fuerza suficiente como para llevarlo a cabo, pero es que a fin de cuentas esto es una piedra en el tejado del otro lado. Sí, en el tejado del gobierno central, que debe comenzar no a ceder, no se trata aquí de un tira y afloja, sino a comenzar a comprender a su propia nación, a su diversidad, y a darle valía y respeto. Sobre ello ya comenté la idea del falso orgullo de la pluralidad lingüística y se podrían seguir comentando muchos otros aspectos a cambiar en nuestra sociedad, pero hoy no parece ser el tema.

Para finalizar, quisiera reflexionar sobre algunos mensajes vistos en los últimos días. Por ejemplo, la consigna que se ha podido leer en las calles de Barcelona y de Cataluña ha sido Votem por ser lliures (Votemos para ser libres), lo cual me parece contradictorio: poder votar supone tener libertad para hacerlo, pero hasta el propio hecho de poder expresar tus discrepancias con tu país es también una muestra de libertad. Claro que esta propaganda refleja la idea de que el sí hará libres a los catalanes frente a un estado, el español, que ha sido catalogado por sus dirigentes como represor; sobre estas cuestiones hablaremos al final. Retornando a la libertad de expresión, cuando en los últimos días se ha procedido a arrestar a distintas personas por la organización del referéndum, se ha procedido según la ley española y la decisión del Constitucional, pero no porque estas personas pensaran de forma distinta, por lo que no pueden ser considerados como presos políticos. Por ejemplo, si consideramos que Otegi fue un preso político, estaríamos obviando que perteneció al grupo terrorista ETA. Es más, si realmente el Estado fuera represivo y creara presos políticos en la consideración de los políticos independentistas, se hubiera arrestado a Puigdemont, Junqueras o a dirigentes del PNV en el pasado por sus declaraciones.

De la misma forma que no se arresta a alguien por ir a una manifestación en pro de la república o en contra del aborto. Sin embargo, hay varios matices. Por una parte, mi repudio al uso de niños en cualquier manifestación de índole política, sea la que sea. Por otra parte, el uso de ciertos símbolos que debieran en realidad estar prohibidos. Entiendo a la perfección que existan personas que sientan la fractura de España y que defiendan su unidad, pero no que alienten la violencia gritando a por ellos, ni que enarbolen símbolos franquistas o canten el Cara al sol, cuestiones que deberían estar prohibidas. Sobre esto último, me preguntaba sobre la inoperancia del gobierno sobre ciertas manifestaciones de clara vertiente fascista, y claro, la respuesta más evidente no es la de que el gobierno sea fascista, sino que tiene miedo de perder esos votos. Curiosamente, lo que hoy ha sucedido en Cataluña ha beneficiado a los dos partidos, al Gobierno y al Govern, porque ambos saldrán reforzados de cara a su electorado, incluso adquiriendo a más seguidores que no analicen con mesura la situación. Por cierto, tampoco defiendo el uso tan gratuito de banderas republicanas, ni que sean situadas en lugares oficiales, dado que si bien no representa ni mucho menos a una dictadura, su uso debería estar limitado a la petición de un sistema republicano, pero no presente en cualquier acto o manifestación a favor de otra causa, dado que solo enturbia el panorama en dos polos, dos polos que son herederos de la guerra civil, y que hasta que no sean superados por la ciudadanía, nos impedirán avanzar como una democracia justa y real.

Así pues, en muchos aspectos, se ha tratado de convencer a la población de que la independencia es la solución a todos los problemas derivados de la crisis económica que ha asolado nuestro país durante los últimos años y hasta hoy, pero sobre todo desde el sentimentalismo, desde lo emocional. Desde el sentido de que los catalanes por ser catalanes son mejores o más aptos que el resto de españoles, siguiendo con la ideología nacionalista, la ideología que, decía Baroja, se cura viajando. Y toda esta cuestión se encrudece cuando lo unimos al odio que levanta el partido que actualmente gobierna España, el Partido Popular, con el que se acaba identificando a todo el país. Un partido manchado por la corrupción, por lo que España es corrupta, un partido acusado de herederos del franquismo, de fascistas y, por tanto, de represores, y, por tanto, España es franquista, fascista y represora, un partido acusado de ser el origen de todos los problemas actuales, y por tanto, España es el origen de todos los problemas actuales para los catalanes. Un silogismo tan básico como absurdo. Pero que resulta creíble y sentimental. No hay ahora mismo políticos en las altas esferas que me resulten especialmente simpáticos, y en el caso catalán, prácticamente ninguno. Por eso, la mención a Oriol Junqueras es para reflejar cómo me parece encontrar en ese hombre un caso en el que no coincido para nada con sus palabras, pero me sorprende ver sus lágrimas hablando de la necesidad de ser independiente de España, unas lágrimas que reflejan emoción, sí, pero, ¿basada en qué?

Lo peor de todo el proceso es que no sé qué viene después, nadie se ha preocupado por analizar y reflexionar sobre las consecuencias. Si todo fuera posible con garantías, si se votara y saliera el sí a la independencia de forma vinculante y legalmente aceptable, ¿qué vendría después? ¿Lo sabe la ciudadanía? ¿Lo sabemos todos? Es decir, ¿qué implica la independencia? ¿Seguir en la UE? ¿Seguir en el euro? ¿Ser reconocida por la ONU? ¿La retirada de España de todo un fragmento de su cultura? ¿La reducción cultural de Cataluña o la manipulación de la historia? ¿La expulsión del Barça de La Liga y la retirada de todos los títulos obtenidos por catalanes a España? ¿La solución a los problemas económicos catalanes? ¿El perjuicio a la economía española por la pérdida de Cataluña? ¿El agravio de la crisis en todo el país, o en ambos países? ¿La supervivencia económica catalana frente a la bancarrota española, o viceversa? ¿El inicio de un proceso de ruptura de España, siguiendo con el País Vasco? ¿Una sensación de revancha de España con Cataluña que solo perjudicaría a los ciudadanos? ¿El inicio de la violencia o incluso de la mecha de otra guerra civil? ¿Un futuro mejor para todos? ¿Una España fascista, una Cataluña represora? ¿Una república catalana donde no existe corrupción, ni represión, ni fascismo...?

¿De verdad podemos considerar que las respuestas a todas estas preguntas pueden ser tajantes y absolutas sin reflexionar profundamente sobre ellas? ¿Debemos como ciudadanos aceptar que estos políticos, de uno y otro y otro lado, nos han representado fielmente para llevarnos a una situación mejor? Escoge bando, o sufre por todos.

La encrucijada catalana